微信公众号

咨询热线:

135-0001-1220

咨询热线:

135-0001-1220

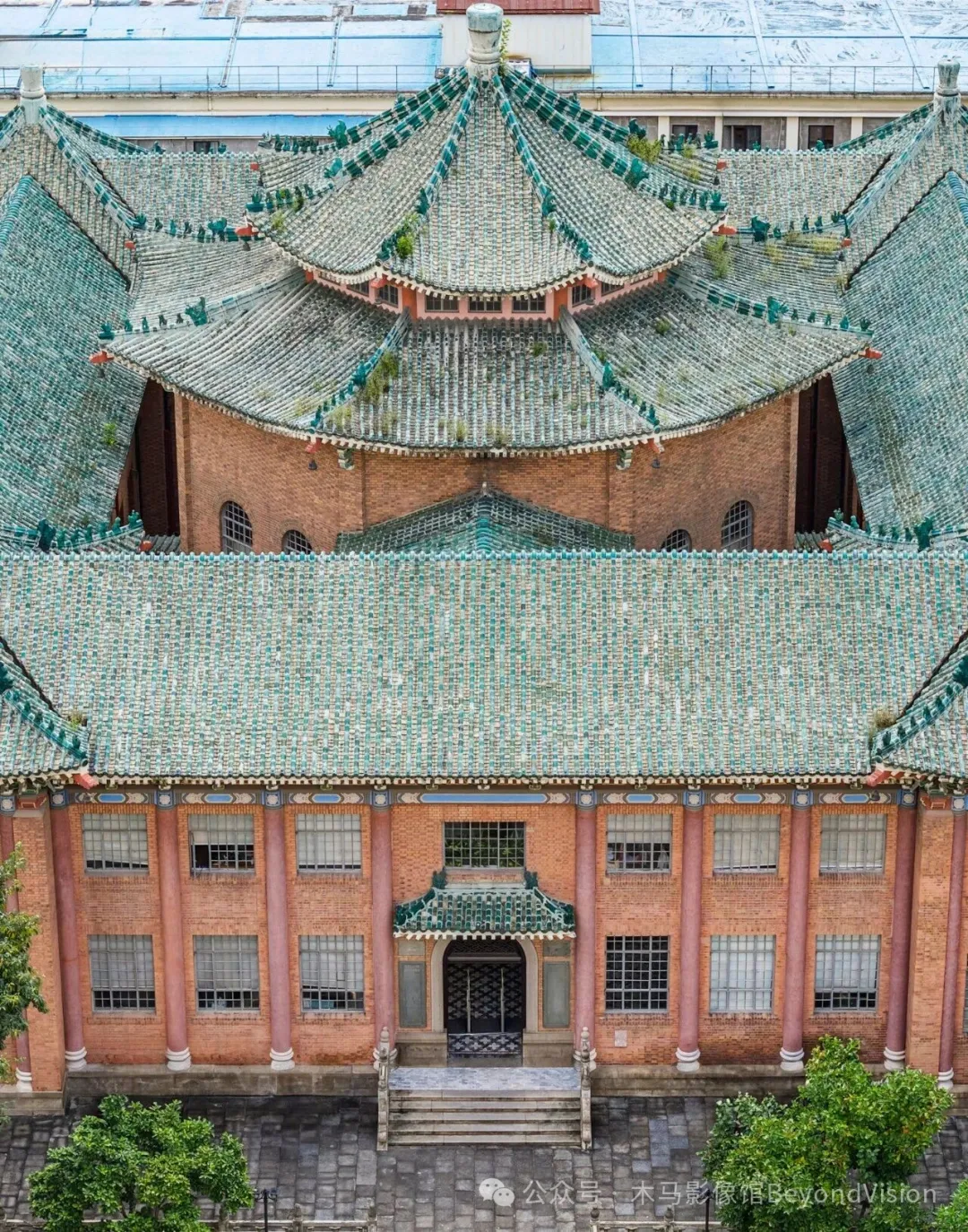

经过文德路的人未必会注意到藏在路边大院子里面的一座气派的老建筑,毕竟红墙绿瓦的民国建筑在老东山或者中山大学有不少。

但是如果你进去建筑内部,或者从高处看它,就会发现这座方形二层老建筑里面套着另一座同样红墙绿瓦尖顶的八角形建筑,这么独特的设计或许会引起你的兴趣。

民国十六年(1927年),旅居美国、加拿大、墨西哥、古巴等地华侨为纪念孙中山,集资兴建广州市立中山图书馆,由林克明教授设计。1929年,市立中山图书馆在文德路破土动工,并於1933年10月15日落成开幕。

图书馆所在的位置原为广府学宫,曾历经宋、元、明、清几代,学宫就建在番山边上。沿梯级登上番山,山坡上有一个小亭子名(番山亭),此乃广府学宫的遗迹。但番山亭为后来所重建。而大院中央的翰墨池就是在学宫时期已存在。

广州市立中山图书馆是28岁的林克明回广州后首个负责设计的项目,也是他第一次运用传统建筑形式进行设计的尝试。而文献馆所处位置,其实也很靠近老中轴线,可以一并纳入参观路线。

林教授早在1932年就创办了我国南方高等学校的首个建筑系———广东省勷勤大学工学院建筑系,这也是现在享誉中外的华南理工大学建筑学院和建筑设计研究院的前身。1945年任国立中山大学工学院(华南理工大学)建筑系教授。1979年起再次兼任华南工学院(华南理工大学)建筑系教授及该校设计研究院院长。

从航拍可以看到,里面的八角形建筑按照传统建筑的形制应该属于重檐八角攒尖顶。

落成后不久,广东省教育厅把原来比较小的广东省图书馆的文献移交到市图。1938年广州沦陷,市立中山图书馆将5万多册珍贵图书辗转运至广西等地,市图停办。

1955年5月,省市两馆正式合并为“广东省中山图书馆”。因两馆馆址均在文德路,故称原省图为“南馆”(文明门外聚贤坊,即文德路62号),原市图为“北馆”,合并後馆藏达93万多册。

当时统计文献馆藏书265万册,收藏有孙中山各类专著、传记、研究资料、手迹、照片、录音唱片、辛亥革命资料及纪念品等。以孙中山文献、广东地方文献、南海诸岛资料和华侨史料为其馆藏特色,内有报告厅、展览厅、阅览室等。

如今的孙中山文献馆仅保留儿童图书相关服务,作为文明路的广东省中山图书馆少儿部存在。每到放学时间,孩子们都结伴来这里看书和学习。

绿色琉璃瓦顶、朱红廊柱、仿古斗拱、红砖墙,每条琉璃屋脊上都坐着数只脊兽,建筑保存得非常完好。

传统建筑的斗拱和脊兽都没拉下,只不过斗拱只是装饰性的。

一般传统建筑的脊兽跟在骑凤仙人后面的第一个应该是龙,在这里却是狮,而龙就没有了,不知道各位怎么看。

但后面两行字明显曾经被破坏过,又被修复重刻了,有人知道啥原因吗?

从地面基本上看不到里面的圆形建筑,只看到一个尖顶。孙先生的塑像正对着前方,和其他地方侧向左边的不一样。

从正门进入,正对着的拱门上面有孙先生的“天下为公”四个字,拱门是里面八角楼的入口。

正门转右,是通往阅览室的走廊,走廊右边上二楼的楼梯很怀旧,但地砖和墙上的大理石应该不是原来的。

从怀旧楼梯上二楼,是更多的阅览室和自习室,充满怀旧和书卷气息,谢天谢地老款玻璃窗没有被换成铝合金。

我们现在所处的位置是外面方形建筑的二楼,里外两座建筑中间有充足的间隔,虽然因此实用率低些,但是建筑内部两侧都因此有了良好的采光。在这么敞亮安静的环境下看书学习,会非常享受。

通过高大的玻璃窗可以看到漂亮的建筑外观,这是里面圆形建筑和外面方形建筑的连接部分,漂亮的老建筑成为了窗外的景色。

外侧窗户正对着隔壁的广州名校文德路小学,所以文德路小学的孩子们放学就会成群结队来看书学习。

两重的建筑结构给建筑内部带来很好的采光和窗外观感,打开窗就能拍摄到建筑结构。

可以看到,里面的八角楼比外面的方形建筑更高,一会我们就可以进去看看。

我们回到一楼的入口,进入里面的八角楼。

水磨石地面感觉很怀旧。

建筑内部由八根柱子支撑起宽大的空间,给人以宏大庄严的感觉,仪式感比功能性更突出,像一个小型纪念堂,而不像图书馆或者文献馆,可能更适合做一些文化活动。

从外层方楼二楼可以走到八角楼的二楼。

文献馆旁边就是一座叫做番山的小山岗,上面有重修的番山亭,这是广府学宫仅存的记忆了。

热门标签: #文献馆摄影 #文献馆设计 #老建筑摄影 #民国建筑摄影 #孙中山文献馆 #广州市文物保护单位 #林克明佛山党性教育馆摄影作品女士服饰广告摄影作品分享建筑摄影作品分享商业人像拍摄作品案例分享

微信扫一扫,直接沟通!

网站移动端

微信公众号

咨询热线:135-0001-1220